行走在现代都市中,那些悬挂在电线杆、变电站和配电箱上的电力标识牌构成了城市视觉景观的一部分。这些看似简单的标志实则是一种特殊的视觉契约,通过标准化的符号语言建立起公共安全共识。作为现代社会特有的沟通方式,电力标识牌超越了文字语言的局限,以其直观性、普遍性和强制性,构建起一套公民共遵的安全法则,反映了人类集体智慧的结晶。

电力标识牌的标准化进程本身就是一部浓缩的科技文明发展史。19世纪末电力应用初期,各国电力公司各自为政,安全标识五花八门,这种混乱状况导致了许多本可避免的事故。1913年国际电工委员会(IEC)的成立开启了电力安全标识标准化的进程。今天,IEC制定的60417标准已被161个国家采纳,形成了真正的国际通用语言。中国GB/T 2893标准、美国ANSI Z535标准、欧盟EN ISO 7010标准虽然细节各异,但核心要素高度统一。这种全球范围内的标准化努力不仅体现了人类对安全问题的共识,更展现了不同文化背景下寻求共同解决方案的智慧。在巴西里约热内卢的贫民窟电气化改造中,统一标识系统的引入使触电事故下降了65%,证明标准化的力量。

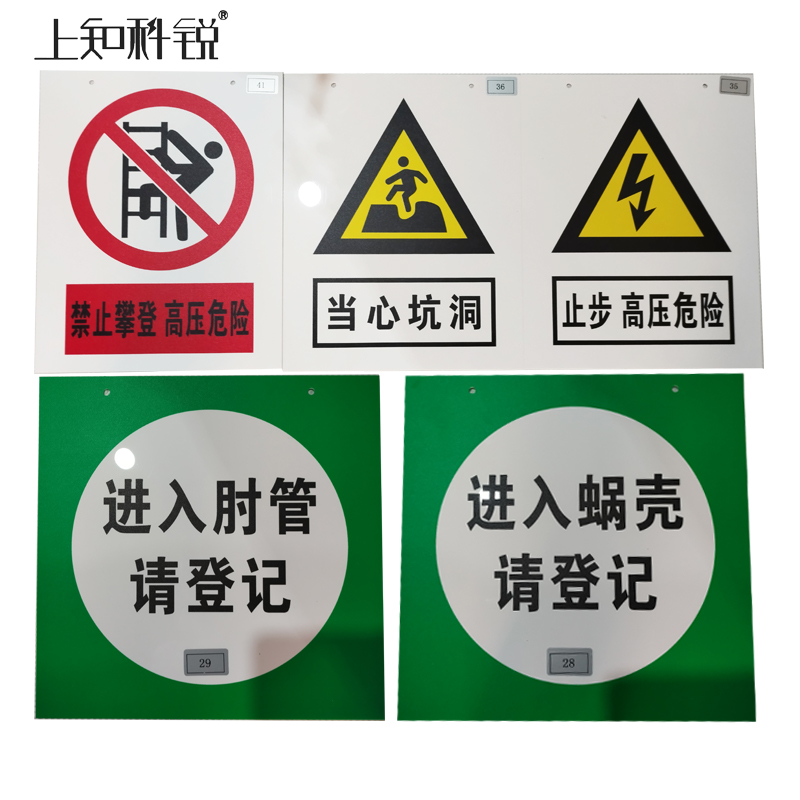

电力标识牌的特殊之处在于它创造了一种新型的社会契约关系。不同于法律条文的抽象复杂,这些直观的图案和色彩建立了即时认知-理解-遵守的行为链条。法国社会学家布尔迪厄曾指出,现代社会依赖各种”象征资本”维持运转,电力标识牌正是这样一种象征系统。当人们看到红色圆圈中的闪电符号,不需要思考就能意识到危险;”止步 高压危险”的警示语具有类似法律禁令的权威性。日本在福岛核事故后的电力安全宣传中,特别强化了标识系统的社会契约属性,使公民不仅被动遵守,更主动维护电力安全。这种从”他律”到”自律”的转变,展现了标识系统深层次的社会整合功能。

在数字化转型的浪潮中,电力标识牌面临着前所未有的创新机遇与文化挑战。智能标识牌已经开始出现在各国电力设施中:芝加哥ComEd公司试验的交互式标识牌能根据接近物体的速度改变警示强度;荷兰阿姆斯特丹的太阳能标识牌在夜间自动增强亮度。然而,技术升级不能忽视文化适应性。印度在推广智能电网时发现,农村地区居民更信任传统形式的标识;中东国家需要在标识设计中考虑宗教文化因素。中国”一带一路”沿线电力建设项目中,标识系统必须进行本土化调整才能有效发挥作用。这些案例表明,电力标识牌不仅是技术产品,更是文化载体,其演变必须兼顾技术创新与文化尊重。

电力标识牌作为文明社会的视觉契约,其意义远超单纯的警告功能。从伦敦地铁系统百年不变的经典设计,到上海浦东新区的前沿智能标识,这些安全符号见证了人类城市文明的发展轨迹。在深层意义上,一套被普遍理解和尊重的电力标识系统反映了一个社会的成熟度——公民能否自觉遵守非强制性的安全规范,企业是否将公共安全置于利润之上,政府是否有能力建立和维护这套象征体系。当我们教导孩子识别”小心触电”的标志时,我们不仅在传递安全知识,更在传承一种文明社会的基本契约精神。这些静静矗立在城市各个角落的标识牌,以其沉默而坚定的存在方式,诉说着一个社会对秩序、安全与生命的集体承诺。

猜你喜欢

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

您必须 登录 才能发表评论!